Wie zwei Bengels auf dem Schulhof balgen sich dieser Tage Frühling und Sommer, stellen sich Beine, grätschen und greifen auch mal unorthodox ins struppige Scheitelhaar. Die Siege werden nicht tageweise abgefeiert, sondern ziehen sich jeweils episodisch durch die Zeiträume zwischen zwei Sonnenaufgängen. Den ganzen Mai ging das schon so zwischen allen Wettern und Temperaturlagen hin und her, bis am Monatsübergang wie schon in so manchem Jahr spontan auf Sommer umgeschaltet wurde.

Der letzte Maitag und auch die darauffolgenden Tage des Juni standen spontan im Zeichen von kurzen Ärmeln und Sandalen, wehenden Kleidern und losen Hosen. Cabrios fuhren offen, Radler kurbelten vergnügter als zuvor. Alle Vögel, die man über den Lauf des Frühlings so hören möchte, waren oder sind noch Teil der Geräuschkulisse. Viele Paare haben sich gefunden und daher wird es ab jetzt wird es nach und nach stiller in Sachen Tirili.

Noch vor Ablauf einer Woche ging das Wettergeschehen dann wieder zurück auf Anfang Mai. Kräftige Winde schütteln seit Tagen alles Bewegliche, Hälse werden wieder bedeckt und Kapuzen übergezogen. Die freien Tage rund um Pfingsten fallen damit in Wind und Wasser, und wer den Strand von See oder Meer im Sinne hatte, musste stark sein – oder einfach stoisch aushalten, wenn es ins Bierglas regnet. Hin und wieder bricht die Sonne für ein Viertelstündchen durch und prahlt mit voller Juni-Kraft, doch das ist weniger noch als ein laues Tröstchen. Kann man also auch gleich in Berlin bleiben, wo sich die ständigen Wechsel im Wetter gut mit der Vielfältigkeit arrangieren lassen, welche die Stadt an so vielen Stellen und Vierteln bietet.

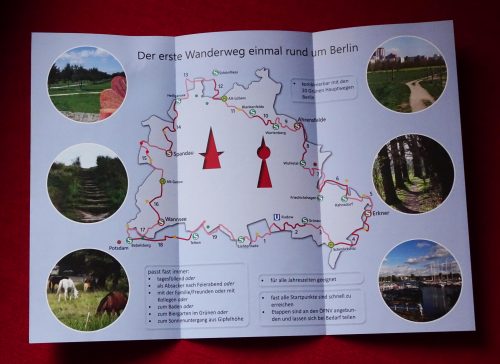

S-Bhf. Plänterwald

Vom Bahnhof Plänterwald mit seinem hübschen kleinen Vorplatz kann man sich nicht nur in Richtung Spree, Treptower Park und Plänterwald entfernen, es gibt auch einen kleinen Pfad am Fuß der Gleisböschung, der nach einem kleinen Schlenker zum idyllischen Grünzug des Mauerwegs führt. Wesentlich mitgestaltet wird die Idylle vom Heidekampgraben, der ja mit seinem schönen Namen schon ein Versprechen abliefert.

Gleich am Rand der Kleingartenanlage Sorgenfrei, wo Schilder aus dieser Richtung den Weg zur S-Bahn weisen, taucht man bei einer grauen Skulptur ein in diesen schmalen Streifen Grüns und verschwindet umgehend tief in die Natur, zumindest gefühlt. Das lichte Bild mit den mitteljungen Birken, den bewegten Gräsern und den geschwungenen Wegen ist vertraut von vielen anderen Stellen am Außenrand des einstigen West-Berlins. Heute strahlt es ebenso intensiv Frieden aus, wie der einstige Todesstreifen für negative Emotionen, Sorge und Leid sorgte. Hier öffnen sich kleine Wiesen, durch Regen und Wärme schon hochgewachsen und im Wind des Tages wogend, da und dort stehen großzügige Bänke als Angebot. Der Mauerweg scheint zu kichern und wissend „Mauer weg!“ zu wispern.

Das Wasser des Heidekampgrabens steht zwischen seinem üppigen Grün schattig und schwarz, obwohl es kaum mehr als knöcheltief ist. Dichtes Schilf und hochgewachsene Schwertlilien stehen am Rand. Am jenseitigen Ufer liegen Gärtchen, über denen sich in vereinzelten Blickfenstern immer wieder das aktuell höchste Haus Berlins erhebt, Nebengebäude eines bestehenden Hotels. Das in seiner architektonischen Originalität etwas bemüht wirkende Turmhochhaus an der Warschauer Brücke weist es mild lächelnd in die Schranken und kann damit ein paar Sympathiepunkte einheimsen.

Immer wieder schweifen winzige Pfade mit wurzeligem Grund ab, teilt sich der Weg in einen Ast für eilige Radfahrer und einen anderen für Schlenderer oder Hundepersonal auf Leergang. An Tagen mit knallender Sonne gibt es hier schönste Schattenplätzchen, auf denen sich durch das stete, wenn auch lose Hin und Her eine gewisse Grundunterhaltung darbietet. Dabei ist diese wenig genug, um beim Lesen oder ähnlichem nicht groß zu stören.

Beim Überqueren des meist leicht belebten Dammweges bietet sich ein Abstecher ins hübsche, denkmalgeschützte Siedlungsviertel mit den leicht gekrümmten Straßen an, welche allesamt nach Sternzeichen benannt sind. Das lässt sich aber auch gut und gern für einen anderen Tag aufheben, denn es könnte vielleicht vom bald kommenden, recht besonderen Park ablenken. Doch erstmal folgt noch eine Fortsetzung am stets leicht kurvig stehenden Heidekampgraben, der vor dem Unterführungshalbrund der S-Bahn-Trasse in ein kleines Teichoval voller Entengrütze ausbaucht. Für noch mehr Atmosphäre sorgen ein paar Hängeweiden.

Märchensiedlung

Gleich hinter dem Durchgang landet man in der verträumten Gartenstadt der Märchensiedlung, die quasi in unmittelbarer Nachbarschaft mit der markanten High-Deck-Siedlung beiderseits der Sonnenallee liegt. Beide liegen nur fünf Jahrzehnte auseinander, wirken jedoch von der Empfindung und vom Erscheinungsbild her wie aus verschiedenen Jahrhunderten. Und beide sind sie auf ihre Weise faszinierend. In der Märchensiedlung zwischen Planeten- und Rübezahlstraße gibt es neben kleinen Vorgartenstreifen auch einen tiefer liegenden, großen Innenhof voll üppigen Grüns, in welchen sich hier und da über den Gartenzaun ein Blick erhaschen lässt.

Der weniger verspielte Häuserblock zwischen Gretel- und Drosselbartstraße dürfte zeitlich etwa auf der Mitte liegen und bietet damit ein schlüssiges Bindeglied. Wer noch den Abstecher zum Beton-Koloss der High-Deck-Siedlung einschieben will, kann sich dort eine sehenswerte Spielart der Trennung von motorisiertem und rein muskulärem Verkehr anschauen, die schon öfter als Filmkulisse herhalten durfte.

Nach ein paar Straßenbögen ist der Von-der-Schulenburg-Park erreicht, ein Gartendenkmal, welches mit weiten Wiesen, alten Bäumen und der eleganten Anlage samt Bassin durchaus mondän wirkt und mit seinem stilistisch spannenden Märchenbrunnen der Siedlung einen gelungenen i-Tupfen aufsetzt. Die kleine, eher versteckt liegende Parkanlage wirkt weitläufiger als sie ist, das langgezogene Wasserbecken wird zu beiden Seiten von alten Platanen bestanden und ist lang genug auch für Enten, welche eine extralange Landebahn benötigen. Ein detailreicher Märchenspielplatz macht die Sache rund.

S-Bhf. Köllnische Heide/Planetenviertel

Bestens passend zum Bedarf nach einer ersten Pause und der Lust auf einen dampfenden Kaffee ist der vielgesichtige Kiez rund um den S-Bhf. Köllnische Heide, wo die Planetenstraße die Sonnenallee quert und den Namen der langen Sonnenallee an dieser Stelle zu einen konkreten Bezug verankert. Passend dazu gibt es in Rufweite den Venusplatz und die Siriusstraße, in Schreiweite die Jupiterstraße und bald darauf die erweckte Frage, ob es eine Planeten Delphin oder ein so lautendes Sternzeichen gibt. Doch die bleibt fürs Erste unbeantwortet. Jetzt gehen wir erstmal in die Kiez-Bäckerei an der Ecke, wo einen hinter der verlockend bestückten Kuchentheke beste türkischstämmige Gastfreundlichkeit empfängt. „Wie viele Leute bist Du? Egal, kriegen wa irgendwie unter!“

Herzlich geht es zu, und dementsprechend gut besucht von manch berlinerndem Stammgast, plaudernd-wortreichen Damenrunden oder Passanten wie uns ist das drinnen und draußen gemütliche Café, wo sich frühstücken, imbissen oder einfach Kaffee trinken lässt. Vieles muss bei nächsten Malen probiert werden. Direkt gegenüber gibt es gleich eine zweite Option, welche mit ähnlichen Reizen lockt und von steinernen Figuren umgeben ist. Die gehören thematisch noch klar zum Märchenviertel, stehen aber an den planetennamigen Straßen. Doch gänzlich trennscharf ist das hier ohnehin nicht immer zwischen Märchenfiguren, Planeten und Sternzeichen und auch eingestreuten Sagengestalten, denn neben der Delphinstraße gibt es drüben bei den Sternzeichen auch die Einhornstraße. Wahrscheinlich sitzt an jedem zweiten ungeraden Sonntag im Monat am Nebentisch der Klaus vom Planeten Delphin, Sternzeichen Einhorn, Aszendent Drosselbart.

S-Bhf. Köllnische Heide

Die ganze Ecke ist wiegesagt enorm vielgesichtig. Die Kiezbäckerei ist stilistisch in einem der Häuser der Märchensiedlung untergebracht, auf der anderen Seite der Sonnenallee das zweite Frühstückscafé zählt schon zu einem Block neueren Datums mit einer kleinen, zwei flache Stufen höhergesetzten Ladenzeile im Untergeschoss, wo Haare schön, Nägel hübsch und Hautbildstecher gerahmt werden von einem Pizzaservice und einem Späti. An der langen Seite des Venusplatzes stehen wuchtige, fast etwas mondäne Bürgerhäuser.

Der von gewaltigen Platanen umringte Platz ist zum größten Teil von einer bunten Blühwiese bedeckt, die wohl nur zweimal im Jahr gemäht wird und somit eine große Vielfalt an Wachsendem und Schwirrendem hervorbringt. Mitten hindurch geht in elegantem Schwung ein breiter Trampelpfad. Und rechts schaut zwischen den Häusern mal wieder der Hotelturm hindurch, der jetzt hier gar nicht sonderlich hoch, sondern eher stämmig aussieht. Die Wolken haben sich in der laufenden Viertelstunde zu etwas Heiterkeit entschlossen, doch eine Ecke weiter warten schon die nächsten düsteren Massive.

Jenseits der Wiese wird der Blick angezogen vom eleganten Bahnhofsgebäude des S-Bahnhofs Köllnische Heide, einer von den weniger bekannten Bahnhöfen Berlins. Und auch leicht verwirrend, da doch das Waldgebiet Köllnische Heide eher in Richtung Köpenick liegt. Viele, die in anderen Stadtteilen wohnen, werden den Bahnhof am ehesten daher kennen, wenn Sie vom östlichen Ring kommend gen Schöneweide wollten und versehentlich in der Ringbahn saßen. Oder vom südlichen Ring kommend in der Ringbahn bleiben wollten und versehentlich im Grünauer saßen. Jedenfalls ein sehr schickes Empfangsgebäude mit schmalen, hohen Lichteinlässen und einem großflächigen Dach. Und mit direktem Anschluss an die Sonnenallee und zwei besuchenswerte Frühstückscafés.

Bis zum nächsten nennenswerten Parkgrün folgt nun ein spröder Abschnitt, der für uns als willkommene Knochenbeilage durchgeht (auch das ist Berlin), sich jedoch auch gut und genussverlustfrei mit einem Kurzstreckenfahrschein überspringen lässt. Die Verlängerung der Delphinstraße erfolgt in einem schmalen Gehweg zwischen Hecken und einer hübschen Häuserzeile, die ebenfalls nach Siedlung aussieht. Entlang großer Gewerbeflächen und rudelweise Bussen wird es nun minütlich lauter. Das ist kein Wunder, denn neben der verkehrsreichen Grenzallee liegt auch ein verschachtelter Autobahnknotenpunkt ums Eck. An der Szenerie von Hochhaus, Bogenbrücke und klobigen Gewerbebauten ist gerade gar nichts romantisch, eine Fasziniation geht von diesem Bild dennoch aus. Nicht zuletzt ist das dem aktuellen Wolkenbild geschuldet.

Autobahn-Dreieck Neukölln und Kanalkreuz

Kurz nach der wohl einzigen Autobahnauffahrt in Deutschland, die komplett ohne Hinweisschild daherkommt und wohl als Feldversuch auf menschliche Wahrnehmung und gesunden Menschenverstand setzt, liegt der lange Bau einer weltweit vertretenen Hühnerbraterei. Dahinter verschwindet, ebenfalls frei von Hinweisen, eine Zufahrt, in der ein Radweg wurzelt. Fünf Arme Autobahn sind hier gebündelt und verwoben, flechten sich in mehreren Ebenen durcheinander. Autobahnromantik in Reinbeton von unten, doch zumindest ein guter Regenschutz, falls es mal regnen sollte. Schon bald wird die schnelle Piste akustisch von einer umrankten Wand abgekoppelt, fängt nun eher der stille Neuköllner Schifffahrtskanal die Aufmerksamkeit. Am Ufer steht einzeln eine mächtige Kastanie und empfiehlt die Stelle für ein Päuschen.

Der Kanal lässt sich auf dem holzbeplankten Britzer Hafensteg überqueren, von der Stahlfachwerk-Brücke übersieht man gut das große Wasserstraßenkreuz, welches der abbiegende Teltowkanal gemeinsam mit dem erwähnten und dem von Osten hinzustoßenden Britzer Verbindungskanal bildet. Alle drei stehen sie mit dem Wasser der Spree in direkter Verbindung, und die große Kreuzung sieht schon ein wenig beeindruckend aus. Im Hafen Britz Ost liegt das Bild unterstützend der kleine Eisbrecher Seeadler, vorrangig schwarz, mehr als fünfzig Jahre alt und von der Bauart her fast noch etwas betagter aussehend. Das kompakte Stahlgefährt erinnert ein bisschen an die kraftvollen, wendigen Barkassen im Hamburger Hafen.

Jetzt folgt echte Knochenbeilage, doch nur ein kurzes Stück. Zwischen abgeparkten Hängern und Lastern wackelt ein Fahrschüler auf dem Mopped zwischen Hütchen hindurch. Auf der Buschkrugbrücke wird dann der Teltowkanal überquert und fürs Erste verabschiedet. Ein Burger-Kiosk in Hochuferlage würde einladen, ist aber heute geschlossen. Gegenüber erstreckt sich das Gelände des einstigen West-Berliner Spaßbades Blub, aktuell wird hier eine Wohnanlage mit flottem Marketing-Namen errichtet, der vermuten lässt, dass alle halbwegs originellen Namen schon aufgebraucht bzw. vergeben waren.

Park am Buschkrug

Ein Schleichweg befreit vom Grundrauschen der Buschkrugallee und setzt sich im Kienheideweg fort, vorbei an einem kleinen, umzäunten Rosengarten. Einige Höhenmeter später landen wir im erwähnten nächsten Park, der ausreichend Stoff für einen längeren Aufenthalt bietet. Der Park am Buschkrug ist leicht hügelig, zu etwa gleichen Teilen von Wald und Wiese bedeckt und überreich an thematischen Spielplätzen und sympathischen Trimm-Dich-Strecken in vier Gruppen. Dazwischen gibt es gediegene Treppen mit breiten Stufen, schöne Plastiken und Mosaik-Objekte und ganz am Rand auch einen überdachten Flachbau mit Gastronomie. Ein Ort, der allein schon als kleines Ausflugsziel taugt und zugleich die einzige größere Grün- und Parkfläche im weiteren Dreh darstellt.

Vorbei am Dracula-Spielplatz gelangt man zur Kreuzung an den Säulen mit den Namen europäischer Hauptstädte, kann von dort entlang des verspielten Wasserlaufes aufsteigen und die Wasser zum Laufen bringen, die Schleusentore öffnen oder schließen. Weiter oben steht mitten auf einer hoch gelegenen Wiese ein Tor, aus zwei Mosaik-Säulen wuchert ein eisernes Rosengeflecht als Torbogen. Gleich benachbart steht sich ein Paar gewaltiger Mosaik-Sessel gegenüber, zwischen sich ein Schachbrett. Und auch der Stufen-Abstieg zum U-Bhf. Blaschkoallee wird von Mosaik-Elementen begleitet. Wer war jetzt eigentlich Blaschko? Das war ein Mediziner, nicht aus der Slowakei, sondern aus dem brandenburgischen Freienwalde stämmig, welcher um die vorletzte Jahrhundertwende vor allem Geschlechtskrankheiten den Kampf angesagt hatte. Und Alfred hieß. Alfred Blaschko.

U-Bhf. Blaschkoallee

Jenseits der Blaschkoallee verschwindet man gleich wieder im Akazienwäldchen, einer lichten Wiese, die lose mit eben diesen Bäumen bestanden ist und wie eine kleine Hochebene wirkt. Von oben lässt sich auf die Türme und die Fassade der prächtigen Britzer Rathausanlage schauen, beim Verlassen des Parks fällt der Blick auf einen farbenprächtigen Hindu-Tempel mit zahllosen steingemeißelten Gottesfiguren in der oberen Fassade. Der Tempel ist einer von eher wenigen Hindu-Tempeln auf der nördlichen Erdhalbkugel und steht Besuchern mit unbeschuhten Füßen offen.

Falls Fragen erwachsen, hier in aller Kürze ein paar sehr allgemein gehaltene Informationen: der Hinduismus, nach Christentum und Islam die weltweit drittgrößte Glaubensgemeinschaft, ist ein ganzer Komplex von Glaubensrichtungen. Der Buddhismus ging aus dem erheblich älteren Hinduismus hervor, dementsprechend haben beide eine Reihe von Gemeinsamkeiten, ebenso gibt es markante Unterschiede. Weltweit gibt es weit mehr als eine Milliarde Hindus, von denen der allergrößte Teil in Indien lebt.

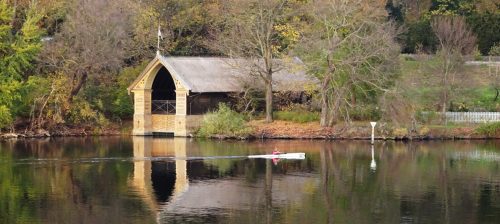

Gleich geht es weiter im dichten Grün, das zum Fennpfuhlpark gehört. Dieser sieht gänzlich anders aus als sein liebevoll angelegter Namensvetter in Lichtenberg. Still, verwunschen und naturromantisch liegt der Weiher weit unten im Schatten, schattig sind auch die Wege entlang seiner Ufer und Wohnhäuser sind allenfalls zu erahnen. Nach einer Wiese mit wogenden Gräsern schafft ein breiter Weg entlang eines bemerkenswerten Schulgeländes die Verbindung zur Fuhlhamer Allee, wo jetzt mit dem Schloss und dem Kirchteich das Herz von Britz erreicht wird.

Schloss und Gutspark Britz

Schon fällt der Blick in den Schlosspark mit seinen alten Bäumen, doch vorher nehmen wir in einem Abstecher noch den Rosengarten mit. Gerade ist die Hochzeit der Rosen, und dementsprechend gibt es hier verschiedenste Exemplare zu bestaunen, mit Auge und Nase und auch sonst. Eine hübsche kleine Anlage mit verschiedenen Ebenen, einem Pergola-Gang und ein paar schattigen Bänken. Ein kleines Tor gestattet tagsüber den Übergang in den Schlosspark, gleich dahinter steht ein riesengroßer Gingkobaum und qualifiziert sich laut Texttafel als Baum mit außerordentlich hoher Stadttauglichkeit.

Schon nach zwei Abbiegungen öffnet sich dann dieser herrliche Blick zum Schloss mit der Fontäne des Springbrunnens davor. Unterwegs gilt es noch, das Milchmädchen über seinen zerbrochenen Krug zu trösten und vom sprudelnden Brunnen aus einen Blick zurück in die herrliche Allee zu werfen. Hier und da rücken sich ein paar Palmen ins Bild, in großen, orangerietauglichen Bottichen. Eine weitere Pforte gestattet den Übergang zum Gutshof Britz, einer Anlage mit großem kopfsteingepflasterten Innenhof. Drum herum stehen eine Menge schöner Stall- und Wirtschaftsgebäude, in denen heute ein Museum, Kultur und Gastronomie untergebracht sind, auch eine Musikschule gibt es.

Ins Auge fällt zudem die Freilichtbühne, welche modern und minimalistisch gebaut wurde und über ein Zeltdach verfügt, genauer genommen also vorrangig eine Freiluftbühne ist. Hauptanziehungspunkt gerade für Familien dürften aber die verschiedenen Tiere sein, deren Gatter sich dahinter anschließen. Ein pittoresker, leicht gebogener Alleegang führt hindurch zwischen goldigen Pferden und still versonnenen Ziegen, vorbei an Ruhe ausstrahlenden Rindern und vielbeschäftigten Schafen. Nur ein paar Minuten entfernt lässt sich übrigens der Britzer Kirchteich auf einem Spazierweg umrunden, wobei sich die Kirche sehr schön in Szene setzt.

Direkt am südöstlichen Ausgangstor beginnt dann einer von diesen waldschattigen Grünzügen, die es in West-Berlin an vielen Stellen gibt und wo man manchmal meint, sie würden sich mehr oder weniger gleichen. Und immer wieder feststellen darf, dass es so nicht ist. Links und rechts des etwa hundert Meter breiten Streifens stehen Hochhäuser und andere Gebäude, und doch hat man oftmals das Gefühl, tief im Grünen und fernab von Siedlungen unterwegs zu sein. Alles ist saftig, grün und würzig duftend, was auch den jüngsten Regengüssen zu verdanken ist. Auffällig sind die zahlreichen Spielplätze, welche den Waldweg begleiten und jeweils ein wenig anders sind als der vorhergehende.

An der rumpligen Rückseite einer kleinen Ladenzeile mit Mülltonnen und Entlüftungsgebläse endet der Waldweg recht schnöd. Nur ein paar Meter weiter führt ein Durchgang auf einen großen Parkplatz, über dem sich jetzt mehr und mehr eine voluminöse, tiefdunkle Wetterwolke festsetzt, drohend auftürmt. Das lang angekündigte Gewitter – das könnte es sein. Der Parkplatz übrigens wird dann und wann zum Marktplatz, so auch heute. Nur wenige Buden stehen noch, darunter die Hähnchenbraterei und der Experte für orthopädisches Strumpfwerk, die meisten jedoch sind schon im Abbau oder der Abreise begriffen.

Ganz links gibt es ein großes Geschäft für osteuropäische Lebensmittel, gleich rechts findet uns ohne Umschweife und zum richtigen Zeitpunkt der einladende Schankgarten einer richtig schönen Berliner Gaststätte. Hier ist alles so, wie man es sich an so einem Platz wünscht. Ein Tisch unterm Vordach ist frei und die Einkehr bekommt jetzt die Zeit, welche sie braucht. Die Küche weiß neben manch anderem, wie man richtig gute Bratkartoffeln macht, das ist immer schön und keineswegs selbstverständlich.

U-Bhf. Britz-Süd

Ziemlich genau nach dem Zahlen bricht dann das Unwetter los. Wir wollen wie gehabt die Schirme aufspannen und losgehen, doch der graue Vorhang geht im 45°-Grad-Winkel herab, da schützt kein Schirm und meist auch keine Regenpelle. Also verlängern wir noch um ein Käffchen in Tresennähe und sitzen den so starken wie kurzen Wolkenbruch gemütlich aus.

Auch drüben beim Eingang zum U-Bahnhof gibt es noch so eine bungalowflache Ladenzeile, die vor allem mit Dienstleistern bestückt ist. Beim hübsch überdachten hinteren U-Bahn-Ausgang ist der Weg gesperrt, weithin und ernst gemeint. Die Umgehung auf einem mit Kiefern bestandenen Grünzug bringt uns zur Bruder-Klaus-Kirche, an der wir sonst vorbeigegangen wären. Das moderne katholische Gotteshaus hat ein riesiges, von einem winzigen Türmchen gekröntes Ziegeldach. Von Westen her lässt ein langes Dachfenster den Hauptteil des Lichtes in das Kircheninnere. Ein Blick ins Kirchenschiff ist vom Vorraum aus möglich, der komplett hölzerne, recht eindrückliche Dachstuhl liegt frei für den Blick. Der Lichtstreifen des langen Fensters wird um das Wort Hoffnung ergänzt, das kann man derzeit gar nicht oft genug vor die Augen bekommen. Nach Osten hin zeigen ebenholzdunkel drei hölzerne Tore, so groß, dass sie klassische Scheunentore würden winzig erscheinen lassen.

Rudower Straße

Vom Ende der Baustelle geht es nun wieder weiter wie geplant, durch die parkgrünen Innenhöfe des Bruno-Taut-Rings, dann durch grüne Pfadgassen entlang kleiner Gärtchen. Die geleerten Wolken haben umgehend große Pfützen hinterlassen, sodass hier und da etwas Umhertanzen angesagt ist. Fast ohne Vorahnung wirft einen die letzte kleine Grünfläche an der breiten Rudower Straße aus. Der Bereich um die Kreuzung hat mit allerlei Geschäften und Gastronomie mit Siebziger-Jahre-Touch durchaus etwas Kieziges, auch wenn er durch seine Weite zunächst eher spröde wirkt. Fisch, Döner und Torten sowie ein Zeitungsladen auf der einen, Goldhähnchen und Rudower Quelle und Fontane-Apotheke auf der anderen Seite, um nur ein paar zu nennen. Dazu gibt es vier Bushaltestellen an allen vier Kreuzungsarmen.

Durch den Innenhof einer niedrigeren Plattenbausiedlung zieht sich ein Grün- und Spielstreifen, der von einem Brunnen mit Mosaik-Anleihen eröffnet wird. Auch eine wellige Fläche für Skater und Räder gibt es, groß angelegt mitsamt Brücke. Ab jetzt wird die Tour beschaulicher, nach und nach. Ein breiter Spazierweg taucht tief ein in ein ganzes Knäuel von Kleingartenanlagen, das abgsehen von einigen Hauptwegen frei von Autoverkehr ist. So lässt sich entspannt in die Gärten schauen, wo gerade alles blüht, allen voran natürlich die Rosen. Hunderte Gärten sind das, entsprechend groß die Vielfalt an Rosen und allem anderen. Viele Menschen sind nicht da, da ja kein Prachtwetter angesagt war.

Nach etwas Zickzack landen wir am Uferweg, welcher den Teltowkanal begleitet. Drüben säuselt die Autobahn, versteckt hinter Schallschutzwänden, gleich darunter verläuft gemeinsam mit dem Radweg einer der Grünen Hauptwege für Leute zu Fuß. Der Kanal bleibt hier im Hintergrund, der Weg wird beiderseits vom üppigen Grün der Jahreszeit gestaltet. Nach einem Parkplatz wandelt sich das Asphaltband zum leise knirschenden Splittweg und der Bogen der nächsten Kanalbrücke kommt in Sicht. Am jenseitigen Ufer sind die passiven Teile von Schubverbänden abgeparkt, leer und im Standby.

Erneut wird nun der Teltowkanal überquert und damit die einstige Grenzlinie überschritten, wir sind nun wieder auf Treptower Seite unterwegs. Nach einem kurzen Stück unterhalb der Johannisthaler Chaussee wechseln wir in die nächsten Kleingartenanlagen. Im Unterschied zu vorher ist hier nahezu jeder Garten per Auto zu erreichen, das Ganze ist entsprechend etwas ungemütlicher und manche Pfütze kommt somit nie ganz zur Ruhe. Einige wenige Schleichpfade lassen sich auch hier finden, und die werden alle beide mitgenommen. Am fünften der Spartenheime, von denen bisher alle belebt waren an diesem Pfingstwochenende, ist gerade eine große Gesellschaft beim Feiern, mindestens jede und jeder Zweite ist elegant und zumeist farbenfroh gekleidet, was in dem grünen Rahmen für ein schönes Gesamtbild sorgt.

Der Königsheideweg ist die nördliche Begrenzung der Gärten und wir wechseln in den dichten Wald der Königsheide, das erste größere Waldgebiet heute. Auch hier scheint es geregnet zu haben, und so dampft es regelrecht aus dem dichten Wald, schiebt würzigen Duft aus allen Poren. Die erste Pfadpassage ist so schmal, dass wir quasi ununterbrochen vom klammen Laub gestriffen werden und bald gutgehend eingeweicht sind. Doch die Temperatur hat sich im Laufe des Tages in moderate Höhen hochgeschaukelt, und so geht das in Ordnung. Unzählige Pfade queren unsere Spur und es stellt sich die Frage, ob es irgendwen gibt, der sie alle kennt, sich vollständig in diesem größeren Wald auskennt.

Am Ostrand liegt das Breite Fenn, ein Feuchtgebiet und Überrest der ursprünglichen Spreeniederung. Doch das ist komplett und zudem weiträumig umzäunt, man bekommt also selbst vom Zaun aus nichts zu Gesicht. Daher sollte man an einer entscheidenden Stelle nicht nach rechts, sondern nach links gehen und sich dann gleich wieder rechts halten. Bzw. wenn man kurz nach einem rechten Abbiegen auf den Zaun stößt, gleich wieder zurückgehen und sich dann bei erster Gelegenheit rechts halten.

All das wissen wir leider noch nicht, und so folgen wir dem zwar vorhandenen, doch äußerst schmalen Pfad quasi in dauerhafter Tuchfühlung mit dem Maschen des hohen Drahtzauns. Irgendwann ist alles so nass, dass es auch schon egal ist. Ohne Sucherei kommen wir zum Weg, der am Heizwerk des ehemaligen Kinderheims Makarenko vorbei zur Südostallee führt. Ab hier kann nun langsam getrocknet werden, damit wir letztlich auch in die S-Bahn gelassen werden.

Da die Tour heute irgendwie im Zeichen von Siedlungshäusern stand, wird jetzt auch noch die hübsche Siedlung an der Friedrich-List-Straße mitgenommen, einer der vielen Orte in Berlin, wo man sich wie auf dem Dorf fühlt. Schleichwege durch die Gärtchen zwischen Straße und Schwarzem Weg, die es vor Kurzem noch gab, verbergen sich heute erfolgreich, sind vielleicht nur von der anderen Seite kommend ermutigend zum Eintritt. Oder einkassiert worden. Doch auch die Straße hat Anschluss an den Schwarzen Weg, von dem nun schon der S-Bhf. Schöneweide zu sehen ist.

S-Bhf. Schöneweide

Der letzte Besuch hier liegt schon eine Weile zurück, das war noch vor dem großen Umbau, als die Damen vom Bäckerladen im Durchgang bedauerten, dass sie wohl vor Renteneintritt hier nicht mehr arbeiten würden. Da hatten sie wohl Recht, denn es hat ja eine ganze Weile gebraucht, weit mehr als zehn Jahre. Der Platz hinterm Bahnhof mit seinem Wäldchen im großen Öhr der Straßenbahnwendeschleife zählte während der Lehre jeden Tag zu meinem Arbeitsweg, weil ich dort frühmorgens von der S-Bahn in den Bus umstieg. Kann gut sein, dass ich seitdem nicht mehr hier war.

Jetzt ist es weit und groß, fast ohne Grün, und mutet nahezu wie ein kleiner ZOB an. Fast immer ist in der weiten Kurve etwas in Bewegung, sieht manchmal wie eine Choreographie zwischen gelben Bussen und gelben Bahnen aus. Hinauf zum Bahnhofsdurchgang führt eine breite Treppe, der Eintritt wurde mit großen historischen Ansichten des Bahnhofs gestaltet. Die S-Bahn rollt ein, die Schrift vorn am Zug und der Zugrichtungsanzeiger unterm Bahnsteigsdach sind sich nicht gänzlich einig. Egal – falls wir versehentlich an der Köllnischen Heide stranden sollten, ließe sich daraus auf jeden Fall etwas Gutes machen!

Anfahrt ÖPNV (von Berlin Zentrum): mit der S-Bahn bis Plänterwald (ca. 0,25 Std.)

Anfahrt Pkw (von Berlin): nicht sinnvoll

Länge der Tour: 16 km (Ab-/Verkürzungen vielfach möglich)

Download der Wegpunkte

(mit rechter Maustaste anklicken/Speichern unter …)

Einkehr (Auswahl): S-Bahn-Stübchen (Kneipe) am S-Bhf. Plänterwald

Kiez-Bäckerei, ggbr. S-Bhf. Köllnische Heide

Imbiss Z-Burger, Buschkrugallee/Brücke über den Teltowkanal

Café am Buschkrug, im Park am Buschkrug

Buchholz, Gutshof Britz (am Schloss)

Gaststätte Zum Bierseidel, am U-Bhf. Britz-Süd

div. Angebote, Rudower Str./Grüner Weg

Vereinsheime in den Kleingartenanlagen (z. B. Gaststätte Britzer Wiesen, Wirtshaus Heide am Wasser)