An manchen Tagen, bevorzugt an etwas graueren, steht der Sinn nach Touren von einer gewissen Sprödigkeit – aus unbekanntem Grunde. Vielleicht ja aus Wegesammel-Leidenschaft und Freude am Vervollständigen. Oder aus Neugier auf Gegenden, die kaum jemand durchstreift. Vielleicht auch aus verschmitztem Trotz, die Motive eben dafür zumindest teilweise zu widerlegen. Lässt sich nicht fast überall irgendetwas Schönes entdecken – oder etwas Spannendes, und ist denn das Spannende zwangsläufig immer kantig?

Im vorliegenden Fall lag der Hauptteil der Neugier auf der weiten Fläche zwischen Oranienburg und Leegebruch, die sich entlang des Oranienburger Kanals zieht, gleich nördlich vom ewig hektischen Band des Berliner Rings. Auf Karten, die nicht viel älter als zehn Jahre sind, gehörte diese Landschaft zum einen dem Moorgraben, der ohne Hast aus den Wäldern bei Germendorf daherkommt, und zum anderen einem Flugplatz, der zu kaum einer Zeit seines Bestehens ein Ort der Öffentlichkeit war und verschiedene Runden der Geschichte kommen und gehen sah.

Oft haben diese spröden Touren mit schnell befahrenen Straßen zu tun, mit Stadtrand und großflächigem Gewerbe, dichtem Gewirr von Oberleitungen aller Voltstärken und einem durchgängigen Lärmpegel, der für viele Ausschluss-Kriterium für einen erholsamen Spaziergang wäre. Völlig zu recht. Diesem letzten Kriterium lässt sich unter Beachtung der Windrichtung ein wenig von seiner Schlagkraft nehmen. Eine stark befahrene Schnellstraße kann windabgewandt fast lautlos sein, selbst wenn sie nur einen beherzten Steinwurf entfernt verläuft. Das bietet einen Hauch von Amusement, wenn Fahrzeuge etwas gereizt kurz vor der eigenen Nase vorbeirasen und dabei nicht zu hören sind. Ähnlich wie stark und wichtig mimende und gestikulierende Talkshow-Gäste im Fernsehen, wenn man den Ton stummschaltet.

Ganz davon abgesehen kann aber im Rahmen einer solchen Tour der Fokus unerwartet verrutschen und in der Nachschau etwas völlig anderes einprägsam bleiben, die trotzige Erwartung quasi überrumpelt werden. Manchmal sogar gänzlich frei von den angenommenen Ecken und Kanten, sondern bunt und unterhaltsam, trotz grauen Wetters.

In Fall von Leegebruch waren das einprägsame Siedlungshäuser, die nach späten 1930er oder frühen 1940er Jahren aussehen und sich ausgehend von der Hauptstraße in langen Reihen nach Norden und Süden erstrecken. Diese Hauptstraße bildet ganz klar das Herz des Ortes und verfügt über ein hervorragendes Konditorei-Café, eine ebendort beginnende höhergelegte Ladenzeile zu beiden Seiten der Straße und etwas abseits einen kleinen Ruheplatz, der von überdachten Arkaden umgeben ist. Am anderen Ende gibt es noch eine gemütliche Kneipe. Leegebruch erscheint lebenswert und sympathisch und als Ort, dessen Charme am besten zu Fuß zu entdecken ist.

In der Draufsicht passt der Vergleich eines Libellenkörpers ganz gut auf das ausgedehnte Dorf mit seinen Siedlungsstraßen, wenn diese westöstlich verlaufende Hauptstraße der Rumpf ist und die länglichen Flügel mit ihrem feinen Statikgeäst die stets leicht gekrümmten Straßen mit ihren Häuserreihen und den Querpfaden. In letzter Zeit kamen noch weitere Wohngebiete dazu, so dass es sich derzeit eher in Richtung Schmetterling entwickelt.

Charakteristische Siedlungen gibt es in vielen Orten und Städten in Brandenburg und auch sonst im Lande. Meistens entstanden sie direkt im Kielwasser großer Industriebetriebe, und fast jede von ihnen trägt recht deutlich eine eigene Handschrift. In Ludwigsfelde steht südlich der Autobahn eine eindrucksvolle Siedlung aus dunklen Holzhäusern für die damaligen Beschäftigten des Daimler-Werkes. Das ganze innere Eisenhüttenstadt in seinem imposanten Zuckerbäckerstil wurde für die Belegschaft des Eisenhüttenkombinates aus dem Boden gestampft, die seinerzeit aus allen Winkeln der DDR verlesen wurde. Vor den Toren von Eberswalde gibt es in Finow am Kanal die Messingwerksiedlung mit ihrem markanten Wasserturm, und selbst im kleinen Oderberg findet sich eine dieser besonderen Häuserrreihen. Ich glaube jedenfalls, dass es Oderberg war, doch es ist schon eine ganze Weile her. In der Tat war es dann doch Havelberg, wie Nachforschungen ans Licht brachten – doch da gibt es ja zumindest vom Wort her eine hohe Analogie zu Oderberg.

Markante Siedlungen in Berlin sind neben der bekannten Britzer Hufeisen-Siedlung das Märchenviertel in Friedrichshagen oder die Tuschkasten-Siedlung in Bohnsdorf, man kann in dieser Hinsicht jedoch auf dem ganzen Stadtgebiet viel entdecken. Wem es also Spaß macht, solche stadtplanerischen Unikate zu durchstreifen und Häuser und Gärten zu bestaunen, der braucht Leegebruch gar nicht zu verlassen, kann trotzdem ein bis zwei Stündchen an der frischen Luft unterwegs sein und dabei angemessen unterhalten werden.

Unter den zahlreichen Besonderheiten der Siedlungen in Leegebruch stechen besonders die schönen und vielfältigen Hauszeichen hervor, die viele der Häuser an ihren Wänden tragen. Unter anderem sind das Zunftzeichen, Pflanzen und Tierkreiszeichen, jeweils etwa so groß wie ein Kellner-Tablett und fester Bestandteil des Mauerwerks. Streift man zu Fuß umher, sind besonders willkommen auch die zahlreichen Schleichwege, die ohne festes System zwischen den Häuserreihen oder auch parallel zu den Haus- und Gartenreihen verlaufen, meist grün und verkehrsfrei. So kann sich treiben lassen, wer das möchte, endlose Kringel und Schlaufen gehen und immer wieder Neues entdecken. Oder den Ort mit seinen Straßen ganz strukturiert aufrollen und die unterschiedlichen Gestaltungen der weitgehend baugleichen Häuser studieren. Langweilig sehen diese an keiner Stelle aus. Auffällig ist weiterhin, dass der zweite Teil des Ortsnamen im Ortsbild stets präsent ist – überall ziehen sich trockene und nasse Gräben durch die Siedlungen, so dass niemand mit feuchten Kellern Probleme haben sollte.

Noch vor etwa hundert Jahren war Leegebruch nicht viel mehr als ein Hof und hatte vordergründig mit königlich-preußischem Pferdenachwuchs zu tun, der auf seinen Wehrdienst mit dem zu erwartenden Radau vorbereitet wurde. Bis zum Einzugstermin dürften die Bemähnten es dort ganz schön gehabt haben, mit viel Auslaufplatz und saftigen Weiden.

Die Antwort darauf, wie in wenigen Jahrzehnten aus so wenig so viel wachsen, aus einem Gehöft eine Dorf so groß wie eine Kleinstadt entstehen konnte, liefert recht verschwiegen das weite Gelände, das heute zwischen der Oranienburger Umfahrungsstraße und dem Oranienburger Kanal liegt.

Hier bauten die Heinkel-Werke in der Zeit des Dritten Reiches eine Fabrik für Kampfflugzeuge mit angeschlossenem Flugplatz. Damit die aus dem ganzen Land herbeigeholten Fachkräfte untergebracht werden konnten und auch gerne blieben, wurde in nur wenigen Jahren der Ort komplett neu entwickelt – inklusive Ladenstraße, Gemeinschafts- bzw. Kulturhaus und den direkt angebundenen Wohnsiedlungen. Die Häuser waren modern und komfortabel ausgestattet und konnten per Abzahlung erworben werden, samt Grund und Boden. Jedes hatte einen Garten von ordentlicher Größe, in den meisten Fällen vorn mit Zugang zum Haus und separater Hinterpforte im Garten. Da die Häuser über hunderte Meter von identischer Bauart waren, halfen die Hauszeichen sowohl den heimkommenden Schulkindern als auch feierabendlichen Arbeitern mit bierseliger Orientierung, nicht an ihrem Haus vorbeizulaufen oder den Schlüssel in eine fremde Türe stecken zu wollen.

Der erwähnte Moorgraben, bei Leegebruch schon deutlich zu breit zum Überspringen, ist übrigens der winzige Beginn dessen, was später unter dem erhabenen Namen Großer Havelländischer Hauptkanal bis zum Unterlauf der Havel bei Hohennauen reicht, weit im Westen von Brandenburg. Knapp hundert Fließ-Kilometer von hier, ganz kurz vor der Grenze nach Sachsen-Anhalt. Und das nicht erst seit hundert Jahren – dreihundert kommt eher hin, denn verantwortlich für den langen Kanal zeichnete der „Soldatenkönig“ Friedrich Wilhelm I. Das späte Zusammentreffen mit der Havel wirkt ein wenig kurios, wenn nicht sogar schrullig, schaut man auf die Karte und sieht die Havel schon hier im benachbarten Oranienburg vorbeiziehen. In kaum zwei Kilometern Luftlinie.

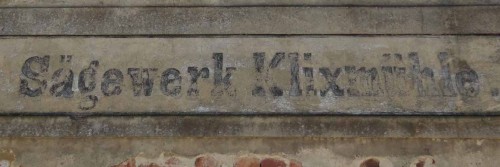

Der junge Moorgraben zieht sich in unbeschwerten Biegen relativ diskret durch das Acker-und Wiesenland, das er maßgeblich mitgeprägt hat. Samt dem alten Legebruch, das wie erwähnt auch als heutiges Örtchen Leegebruch in allen Winkeln seine bodennasse Handschrift trägt. Als eine der einzigen über die Jahrhunderte währenden Konstanten hier dürfte er über die Zeiten wenig beeindruckt gewesen sein von all dem, was sich in östlicher Richtung so abspielte, gen Oranienburg. Da kam zunächst der Oranienburger Kanal, um die hundert Jahre jünger als der Große Havelländische und gelegen etwa auf der Mitte zwischen der hiesigen Havel und dem Moorgraben. Wieder hundert Jahre später wurden die erwähnten Fabriken samt Flugplatz gebaut, dessen Start- und Landebahn etwa so lang war wie ganz Leegebruch nach dem Bau der Siedlungen. Der blieb dann eine ganze Zeit, wurde nach dem Krieg von den russischen Besatzern weitergenutzt und verlor erst mit deren Abzug ein paar Jahre nach der Wende seine Funktion. Bis heute verfällt widerstrebend das, was noch übrig ist und bietet einen verlockenden Abenteuerspielplatz für verschiedene Interessen-Gruppen, wenn auch der Zutritt nicht gestattet ist.

Nach der letzten Jahrtausendwende wurde die längst fällige Ortsumfahrung für Oranienburg gebaut, welche fast die komplette Landebahn in ihren Verlauf einbezog. Als Nebeneffekt erhielt Leegebruch eine deutlich verbesserte Anbindung an das Schnellstraßennetz und darüber hinaus seinen eigenen Baggersee mit mehreren Stränden an den gesicherten Ufern im Osten und Süden.

Zwischendurch gab es verschiedene Ideen für die Nutzung des verbleibenden Flugplatz-Geländes. Die kurioseste und zugleich exotischste darunter war es, eine Art Chinatown im besten Sinne zwischen Schnellstraße und Kanal aus dem märkischen Sand zu stampfen. Es sollte ein komplett neuer Stadtteil im chinesischen Stil etabliert werden, mit allem Drum und Dran, sogar einem Tempel und einer Miniatur-Ausgabe der Chinesischen Mauer als Schallschutzmaßnahme. Das klingt gleichermaßen romantisch wie pragmatisch. Ob es für die angedachten Bewohner so attraktiv klang, mitten auf dem Acker und fernab einer größeren Stadt, fragt sich bis heute. Und ob das kleine Oranienburg so viel Exotik in dieser geballten Form verkraftet hätte. Oder ganz neu erblüht wäre, was es ja einige Jahre später in Form der Landesgartenschau tat. Die bunten Bilder, welche einem die eigene Phantasie zu Chinatown am Havelkanal vorschlug, haben auf jeden Fall neugierig gemacht. Doch mehr als eine Idee ist nicht daraus geworden, und 2008 war die Sache wieder vom Tisch.

Mitterweile verteilen sich auf dem Areal verschiedene Nutzungen. Ganz im Norden holt sich die Natur nach und nach ihren Raum zurück, dazwischen halten sich neben der großen Flugzeughalle noch einige Nebengebäude und ein Rest der Landebahn. Südlich davon steht mittlerweile ein großes Logistik-Zentrum für Waren des täglichen Bedarfs, direkt angrenzend wird etwas Sonnenenergie geerntet. Noch weiter im Süden hat sich ein Unternehmen angesiedelt, das sein Geld mit Kartonagen und Pappe verdient. Und fast schon an der Autobahn wächst seit etwa zehn Jahren ein neuer Baggersee, der schon erste Badestellen hat, während gegenüber die Bagger tüchtig Material verlagern. Zwischen den beiden Letztgenannten bleibt noch genug Platz für ausgedehnte Spaziergänge über Äcker, Wiesen und entlang von Pappelreihen. Dieser Fakt ist sicherlich dem Wasser zu verdanken, das hier mittels zahlreicher Gräben im Zaume gehalten wird.

Wer also ausführlich durch Leegebruch getigert ist und nach diesen ganzen Eindrücken noch etwas den Kopf ausschütteln und in die Länge und Weite stieren möchte, kann den Ort in Richtung Nordosten verlassen und einen weiten Bogen schlagen, der an heißen Sommertagen auch gut als Badetour funktioniert. Bis zum Oranienburger Kanal gibt es entlang der Straße einen Fuß- und Radweg, bevor man drei schöne und meist schattige Kilometer entlang des Kanales schlendern kann. Einstiegsmöglichkeiten ins Wasser bieten sich alle paar hundert Meter, wenn auch die beiden eigentlichen Strände am jenseitigen Ufer liegen. Wer dann etwas hinter der Schleuse auf Höhe des Wasserwerkes den Kanalweg verlässt, kommt nach zahlreichen Abbiegungen zu den Stränden des Sees bei Leegebruch, der noch auf einen schönen Namen wartet.

Zum Abschluss gibt es noch einen Nachschlag in Sachen Siedlung und Bruchgräben, bevor wieder die Symmetrie-Achse der Leegebrucher Schmetter-Libelle erreicht wird. Dass es hier neben königlich-preußischen Schlachtrössern, nationalsozialistischen Flugzeugfabrikanten und sowjetischen Besatzern noch eine andere Zeit gab, davon kündet die „Straße der Jungen Pioniere“, die sich ihren Namen bis heute erhalten hat. Abgesehen von all diesen überbordenden Seiten der Orts-Chronik macht Leegebruch den Eindruck, als wenn es sich ganz wohl fühlt, so wie es heute ist. Und wir freuen uns schon auf eine baldige Wiederholung des heutigen Wegeknäuels – bei weniger grauem Wetter.

Anfahrt ÖPNV (von Berlin): S-Bahn/Regionalbahn bis Oranienburg, von dort Bus Richtung Hennigsdorf (ca. 1-1,25 Std.)

Anfahrt Pkw (von Berlin): Berliner Ring bis Kreuz Oranienburg, dort auf die B 96 und Leegebruch ausfahren

Länge der Tour: 3,5-17 km (im Ortsgebiet Leegebruch beliebig zu variieren); Achtung: bei der großen Runde bei Wegpunkt 42 unbedingt links des Wassergrabens bleiben

Links:

Chinatown am Kanal (Spiegel-Artikel)

Chinatown am Kanal (noch ein Spiegel-Artikel)

Einkehr:

Bäckerei Konditorei Joachim (am einen Ende der Eichenallee)

Gaststätte Zum Eicheneck, Leegebruch (ggbr. Kulturhaus)

Restaurant Palmenhof (Ringstr. 1)